「日本教育書道研究 参考手本」カテゴリーアーカイブ

2020/7 月例課題 一般

臨書

古典作品を見ながら書く。

自分のスキルをあげる一番の勉強法です。

骨書を参考に、じっくりと形臨を・・

骨書はあくまで参考書です。

書き方はたくさんのやり方がありますので、

自分にあったやり方を探す、見つけるのもあり

です。

学ぶ順番としては・・

楷書 → 行書 → 草書 が 入りやすいです。

隷書が好きと言われる方もいますが、隷書は基本の

3つより、少し高度な技術がいります。

まずはこの3つ習得してからでいいかと思います。

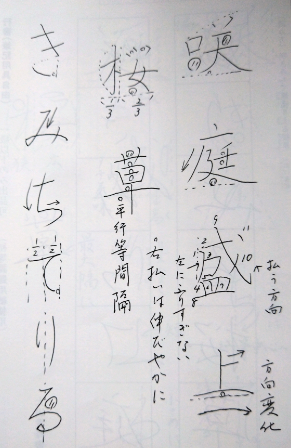

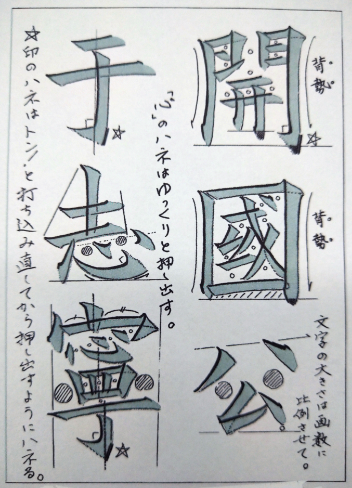

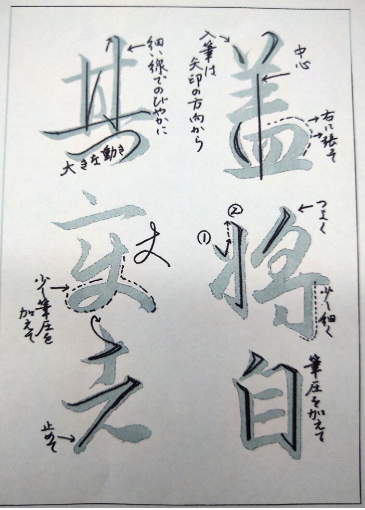

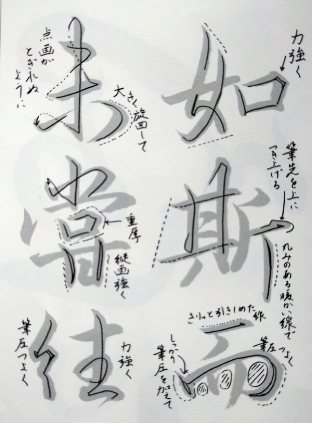

・モンガマエ、クニガマエの背勢

線の右側はまっすぐ、左側が内側に

・ハネ 筆を止めてから打ち込み直す

右側の3文字 中心軸のとらえ方に注意

左側の3文字 筆圧を加えて、

大きな動きでやわらかさを

筆の動きに変化をつけて抑揚を出す。

連綿がじゃまをしないように・・

左側の縦画を左に流すようにして□を変形

ゆるやかに波をうつ線(波勢)は一文字の中で1か所

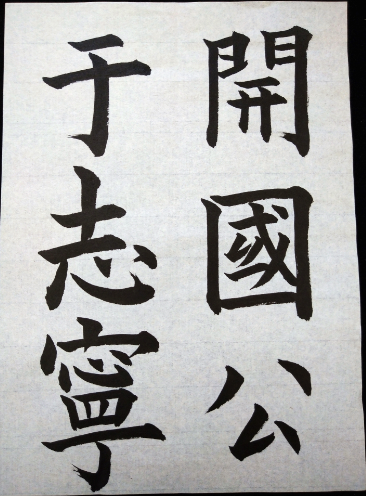

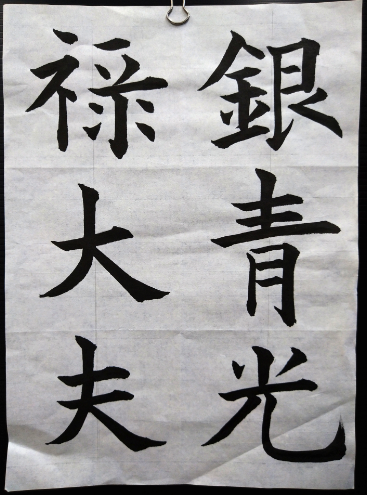

2020/6 月例課題 一般

臨書

古典作品を見ながら書く。

自分のスキルをあげる一番の勉強法です。

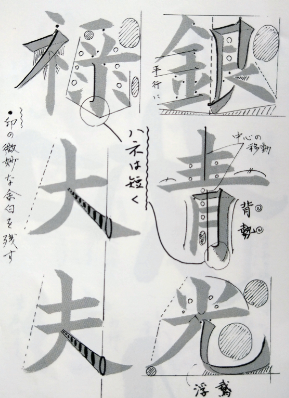

①形臨 技術面の習得

お手本に忠実な字形や用筆法を模倣して書く。

②意臨 お手本の作者の意図や気持ちを汲み取る

お手本が古典なら、その作品が生まれた時代背景や

来歴なども考慮し、作者の気持ちになって作品を書く。

③背臨 お手本の書風を自分のものにする

お手本を見て記憶して、見ないで記憶通りに書く。

書道は臨書にはじまり、臨書で終わるといいます。

書道で最も大切なことは、客観的な観察眼です。臨書をすることでこの観察眼を鍛えられます。

臨書の勉強をすることで、また新しい書道の楽しみをやってみませんか。

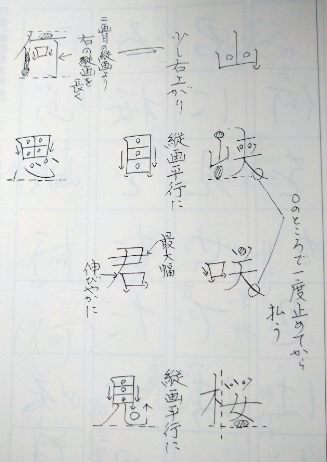

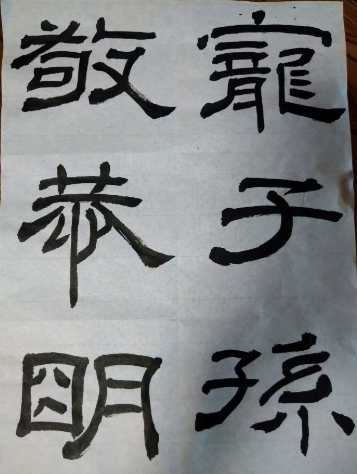

・横画・縦画の主画協調で書く。

・柱となる縦画は垂直に強く伸び、主画の横画は細身で一際長く。

・横画は等間隔で平行。

・底辺処理はそろえず、一本足で立つ姿勢。

筆先を使った細くするどい線、基本点画を意識した画を使ってほしい。

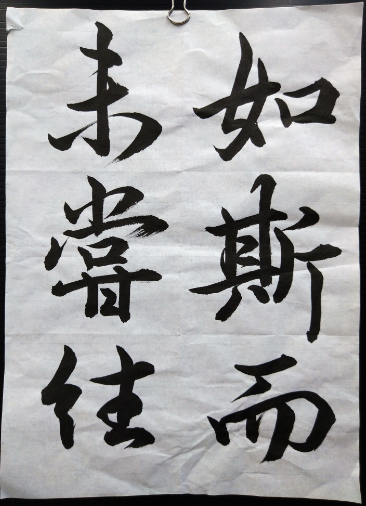

「斯」偏と旁を接近させて。作りの位置に留意。

「未」三角目、細くなりすぎないように。

「嘗」下部、中心を右寄りに移動させて。

細くするどい画と筆圧をつけた線の組み合わせがポイント。

点を打つ時は、筆を置いた後、真上に上げない。

全て同じような点にならないように変化をつける。

白い面をしっかりとりながら、微妙な画の傾きに注意しましょう。

形臨を意識して、古典に忠実な文字の大きさで書きましょう。

短めの横画であっても、筆先を使って、逆筆でしっかりはいりましょう。